2024.04.10 - [사회복지에서 살아남기(Survivng the Social Sector)] - [Chapter 1. 사회복지학과에서 살아남기] 국사학과를 복수전공하다.

[Chapter 1. 사회복지학과에서 살아남기] 국사학과를 복수전공하다.

2024.04.03 - [사회복지에서 살아남기(Survivng the Social Sector)] - [Chapter 1. 사회복지학과에서 살아남기] 사회복지학과를 선택하다. [Chapter 1. 사회복지학과에서 살아남기] 사회복지학과를 선택하다. 사

npo-archiving.tistory.com

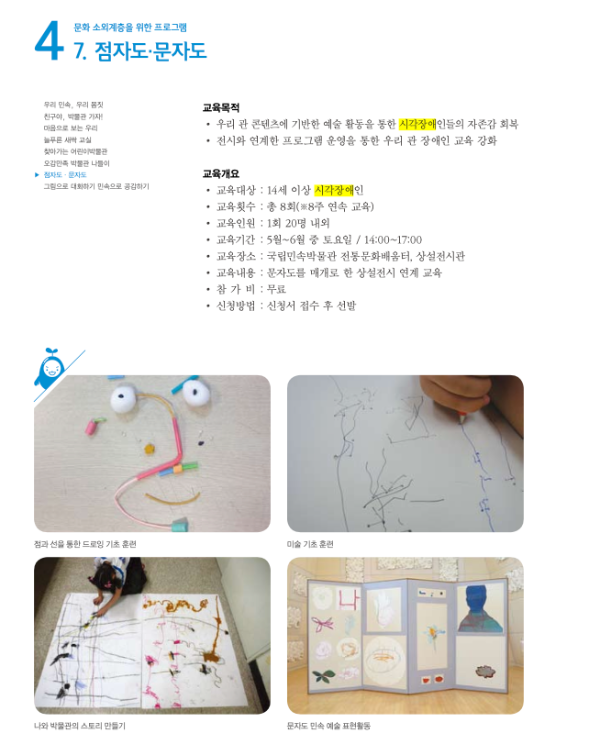

지난 글에서 말했다시피, 대학교 3학년이었던 그때, 큐레이터를 꿈꾸며 정보를 찾아 헤매던 중 국립민속박물관에서 시각장애인을 위한 문자도 교육 프로그램 봉사자를 모집한다는 공고를 발견했다. 사회복지와 국사학이라는 두 분야를 접목시킬 수 있는 완벽한 기회라고 생각했다. 그리고 망설임 없이 신청했다. 어떤 과정을 거쳐 합격했는지는 기억나지 않지만, 그 결과는 합격이었다. 평일 수업을 마치고 국립민속박물관으로 향했다. 그곳에서의 경험은 나에게 새로운 길을 제시해 주었다.

봉사자와 시각장애인 수강생들을 포함해 약 20명이 모였다. 수강생들은 박물관으로 직접 오지 않고, 안국역 3번 출구에서 모여 함께 이동했다. 그곳에서부터 봉사자로서의 임무가 시작되었다. 시각장애인 분들을 대할 때의 에티켓에 대해 배우고, 그들과 함께 걸으며 위험한 구간을 미리 알려주는 것이 내 역할이었다. 이 과정에서 장애인 분들의 문화생활 접근성에 대한 문제를 직접 체감하게 되었다. 비장애인에게는 단순한 길이지만, 장애가 있는 분들에게는 여러 어려움이 따르는 것을 목격했다.

이 경험은 나에게 사회복지와 국사학을 결합할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다. 문화복지라는 개념을 통해 장애인들의 문화적 접근성을 높이는 일이 얼마나 중요한지 깨닫게 되었다. 이후 전공 선택과 과제에도 장애인복지와 유니버설 디자인에 집중하게 되었다. 이 길을 통해 나는 사회복지와 국사학이라는 두 분야를 어떻게 결합할 수 있을지에 대한 방향을 찾게 되었다. 문화복지라는 새로운 길을 모색하게 해 준 소중한 시간이었다.

안국역 3번 출구에서 시작된 우리의 여정은 단순한 동행이 아니었다. 나는 시각장애인 수강생들에게 내 양팔을 제공했고, 우리는 함께 박물관까지 걸어갔다. 이 과정에서 턱, 계단 등 위험한 부분을 알려주며, 그 구간에서는 한 템포 쉬어가며 사고 없이 이동했다. 이 경험을 통해 '아, 장애인 분들의 문화생활 접근성이 매우 불편하구나'를 직접 체감했다. 비장애인에게는 그저 아름다운 길일 수 있지만, 시각장애, 청각장애, 지체장애가 있는 분들에게는 쉽게 접근하기 어려운 길이었다. 이 경험은 나에게 문화복지의 중요성을 깨닫게 해 주었다.

프로그램 진행과 문자도

교육과 체험: 무사히 교육장에 도착한 후, 커리큘럼에 따라 문자도에 대한 이론 교육과 박물관 라운딩을 통한 체험을 진행했다.

문자도 만들기: 문자도는 당시의 한자를 사용하여 내가 원하는 의미를 담아 표현하는 작품이다. 이 과정에서 참가자들은 자신만의 문자도를 만들어보는 기회를 가졌다.

이 경험은 나에게 문화복지의 실천이 단순히 문화적 활동의 제공을 넘어서, 모든 사람이 문화생활에 자유롭게 참여할 수 있는 환경을 만드는 것임을 깨닫게 해 주었다.

수강생들이 본인만의 문자도를 만들기 시작하면서, 나는 옆에서 보조 역할을 했다. 색상을 말하면 해당 색의 크레파스를 찾아주고, 원하는 위치를 손가락으로 찍어주는 것이었다. 시각장애인이 색이 있는 그림을 그린다는 것이 의아할 수 있지만, 대부분의 장애는 후천적으로 발생하기 때문에 색에 대한 감각은 여전히 남아 있다. 이를 통해 수강생들은 머릿속에서 상상한 그림을 색깔에 맞춰 그릴 수 있었다.

하지만 아르바이트 시간 변경으로 인해 봉사활동을 중도에 중단하게 되었음에도 불구하고, 이 경험은 장애인들의 문화복지, 즉 문화적 접근성을 높이는 일의 중요성을 깨닫게 해 주었다. 박물관과 미술관은 시각 중심의 공간이라고 생각하기 쉽지만, 실제로는 다양한 장애 유형이 있는 사람들도 접근하기 어려운 곳이다.

미술작품 전시의 경우, 휠체어를 사용하는 사람들은 작품 설명을 보기 어렵고, 바닥에 놓인 유물도 휠체어 사용자의 눈높이와 맞지 않는 경우가 많다. 자폐성 장애나 발달장애가 있는 경우에도, 다양한 자극에 노출되어 이용에 어려움을 겪는다.

https://www.museum.go.kr/site/main/archive/post/article_19420

[국립중앙박물관] 발달장애아동과 함께 즐기는 공간 '2023 국립중앙박물관 어린이박물관 심포지

국립중앙박물관,발달장애아동과 함께 즐기는 공간 - 2023 국립중앙박물관 어린이박물관 심포지엄 개최 - 국립중앙박물관(관장 윤성용)은 발달장애아동을 위한 공간 조성과 교육을 주제로 11

www.museum.go.kr

이러한 문제를 해결하기 위해, 나는 학예사가 되어 유니버설 디자인을 적용한 전시 기획을 하겠다는 꿈을 가지게 되었다. 이후 전공 선택과 과제를 할 때는 장애인복지와 유니버셜 디자인에 집중하여 공부하게 되었다.

박물관들은 물리적 접근성을 넘어 취약계층을 위한 프로그램과 시설을 제공하고 있으며, 유니버셜 디자인을 통해 모든 방문객을 수용하고 있다. 이는 박물관이 모든 방문객을 위한 문화시설로 진화하고 있음을 확인할 수 있다.

공공디자인 종합정보시스템

공공디자인 관련 전문자료 및 다양한 소식을 제공합니다.

publicdesign.kr

https://museumnews.kr/301column/

모두를 위한 박물관 – 박물관과 유니버설디자인 ②

고영준_서울과학기술대학교 디자인학과 교수 박물관의 유니버설디자인 적용사례 다양한 관람객들을 포용하기 위해 많은 박물관들이 노력을 하고 있다. 박물관시설에 대한 물리적 접근성을 넘

museumnews.kr

이러한 경험과 학습을 통해, 나는 문화공간이 모두에게 열려 있어야 한다는 것, 그리고 모든 사람이 문화생활을 누릴 수 있는 포용적인 환경을 조성하는 것의 중요성을 더욱 깊이 이해하게 되었다. 문화복지와 유니버셜 디자인은 이러한 포용적 문화공간 조성을 위한 핵심 요소임을 다시 한번 깨닫게 되었다.

to be continued...

'사회복지에서 살아남기(Survivng the Social Sector)' 카테고리의 다른 글

| [사회복지 선배가 사회복지 후배에게] 예비 사회복지 전문가가 고민해봐야할 4가지 질문 (0) | 2024.04.24 |

|---|---|

| [Chapter 1. 사회복지학과에서 살아남기] 국사학과를 복수전공하다. (0) | 2024.04.10 |

| [Chapter 1. 사회복지학과에서 살아남기] 사회복지학과를 선택하다. (0) | 2024.04.03 |